هناك فرصة لدى الجهات المعنية المختلفة لدراسة تطبيق مجموعة من المبادرات الجريئة لإحداث التحول المنشود في التعليم العالي وإيجاد فرص جديدة للطلاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.

ثمة مجموعة واسعة من المبادرات التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان أن تأخذها بعين الاعتبار؛ لتساعدها على تلبية احتياجات فئة سكانية شبابية آخذة بالنمو بطريقة مستدامة، خاصة أن هؤلاء الشباب يواجهون احتمالات البطالة العالية ومحدودية فرص العمل مستقبلاً.

وإضافة إلى هذا الطلب المتنامي، أسهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع اتجاهات مستقبل العمل مثل التحول الرقمي والأتمتة، ما أدى إلى حصول زيادة في الحاجة إلى مهارات جديدة ومؤهلات أعلى. وفي الوقت ذاته، تواجه مؤسسات التعليم العالي مصاعب مالية فرضتها الجائحة، وهي مصاعب سوف تظل قائمة على الأرجح في المستقبل القريب.

نبيّن في هذه المقالة التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، ونناقش ثلاثة عناصر أساسية قادرة على دعم هذا القطاع هي: نماذج توفير التعليم، وإدارة الاستدامة المالية، وتأمين الدعم للابتكار عبر البحوث الأساسية. ويمكن لمؤسسات التعليم العالي ووزارات التعليم والتربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، البحث في كيفية الاستفادة من هذه العناصر الداعمة في معرض إعادة نظرها في مقاربتها لقطاع التعليم العالي. وإذا ما تعاونت هذه الجهات مع القطاع الخاص، سيكون بمقدورها أن تعمل على مساعدة مؤسسات التعليم العالي على التجاوب مع الطلب المتزايد على التعليم ما بعد الثانوي، إضافة إلى تلبية الحاجة إلى تطوير المهارات التي يتطلبها الاقتصاد، وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة.

الآفاق المستقبلية لفرص العمل محدودة، وتوقعات بارتفاع البطالة

يفرض تنامي عدد الأشخاص الذين سيدخلون سوق العمل خلال العقدين المقبلين تحدياً على حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان فيما يتعلق بإيجاد فرص العمل لهم. إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط نسبة البطالة 9.2% في هذه المناطق، أي أعلى بأربع نقاط مئوية من المتوسط العالمي البالغ 5.4%. ووفقاً للمعدلات الحالية للمشاركة في القوى العاملة وتقديرات النمو السكاني، فإن التوقعات تشير إلى أن 127 مليون شابة وشاب سيدخلون سوق العمل في المنطقة بحلول 2040.

لا تأخذ هذه الأرقام بحسبانها الضرورة الملحة لزيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وهي لا تزيد حالياً عن 26.7%، أي أقل من نصف الرقم المسجل في بقية أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن معدلات البطالة بين صفوف الرجال مشابهة لما هو عليه الحال في بقية أنحاء العالم، إذ تبلغ 7.4% مقارنة مع 6.3%، إلا أن البطالة بين صفوف النساء في المنطقة أكثر من ضعف ما هي عليه في بقية أنحاء العالم، حيث تبلغ 17%.

إضافة إلى ما سبق، سيدخل الجيل التالي من الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان على الأرجح سوق العمل في وقت ستكون فيه هذه السوق في حالة تغيّر جذري. فظهور التكنولوجيات الجديدة سيؤدي، على الأغلب، إلى تغيير مجموعة المهارات المطلوبة للنجاح في العمل. وبحلول عام 2030، سترتفع نسبة المهن التي تتطلب الحصول على شهادة جامعية، على أن ترتفع أيضاً نسبة أنشطة العمل التي تتطلب مهارات اجتماعية عاطفية وتكنولوجية. ونتيجة للاتجاهات التي سرّعتها الجائحة، فإن أكثر من نصف العمّال ذوي الأجور المتدنية والذي يعملون في المهن الآخذة بالتراجع على مستوى العالم، قد يحتاجون إلى التحوّل نحو مهن يمكنها توفير شرائح أجور أعلى وتتطلب مهارات مختلفة. وفي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، فخطر الإلغاء يهدد ما يقرب من 29 مليون وظيفة، أي 17% من المستوى الحالي، بحلول عام 2030 بسبب الأتمتة.

بيد أن تنامي أعداد السكان وتزايد العبء المالي المترتب عن ذلك على كاهل الحكومات، يمكن أن يحدّا من قدرة الحكومات على إيجاد فرص العمل للجيل التالي من العمال. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار دول الخليج في اتّباع السياسات المالية الحالية يعني استنزاف ثروتها المالية بحلول عام 2034؛ حيث يوصي الصندوق بتقليص كبير في حجم القطاع الحكومي في المنطقة. لذلك، فإن الشباب بحاجة إلى إيجاد المزيد من فرص العمل هذه بأنفسهم، مدعومين بمنظومة تسهّل الابتكار وريادة الأعمال؛ لقيادة النمو والتنمية في أنحاء العالم.

فاقمت أزمة جائحة كوفيد-19 من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي وتسببت بظهور تحديات جديدة

تعاني نسبة كبيرة من مؤسسات التعليم العالي في الحفاظ على ديمومة برامجها، لمواكبة سوق عمل جديدة تعتمد بصفة كبيرة على التحول الرقمي. وقد واجهت الاقتصادات الإقليمية هبوطاً في الدخل من النفط بما أن الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 وما رافقها من عمليات حجر وإغلاق عام، فضلاً عن التراجع في أسعار النفط، قادا إلى تراجع في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بمعدل وسطي بلغ 3% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان في عام 2020؛ أدى إلى تفاقم التحديات الفردية التي تواجه العديد من هذه الدول ويتفاوت أثر الجائحة وتراجع أسعار النفط بين منطقة وأخرى. ولكن خلال الفترة الواقعة بين عامي 2019 و2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بمقدار 59.7%، في حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمقدار 25%، وحققت بعض الدول نمواً متواضعاً، مثل مصر حيث بلغت نسبة النمو 3.6%، و3.4% في إيران.

نتيجة للانكماش الاقتصادي، من المرجح أن تكون الأموال العامة والخاصة المتاحة للتعليم العالي محكومة بقيود في المستقبل فعلى سبيل المثال، خفّضت أربع دول خليجية من أصل الدول الست بمجلس التعاون الخليجي من الإنفاق الحكومي على التعليم بين عامي 2018 و2020، سواء من حيث القيمة المطلقة أو كنسبة مئوية من إجمالي المصاريف في الموازنة بين عامي 2018 و2020، باستثناء الكويت وقطر. كما تسبب الركود الناجم عن الجائحة بتقليص نفقات الأسر. فقد أشارت 90% تقريباً من الأسر المصرية إلى معاناتها من الضغوط المالية، ووافقت 80% منها على أنها بحاجة إلى تقليل الإنفاق وزيادة معدل الادخار.

وفي بعض دول المنطقة، عانت مؤسسات التعليم العالي من تزايد الفجوة بين العرض والطلب قبيل الجائحة، حيث كانت موازناتها إما مجمدة أو في تراجع، في حين تزايدت أعداد الطلاب. ومن المرجح أن يسهم الركود في تفاقم هذا الوضع، وأن يترك آثاراً سلبية على بيئة التعلم، وجودة التدريس، وأداء الجامعات لوظيفتها.

ومن المتوقع أن تترك هذه القيود المالية أثراً أكبر على مؤسسات التعليم العالي في الدول النامية مقارنة بأثرها في الاقتصادات المتقدمة. ففي عموم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على سبيل المثال، قلّصت 9% من كليات الأعمال رسوم برامجها الدراسية. وفي المقابل، حافظت كليات الأعمال في كل من كندا وأوروبا على مستوى رسومها، في حين قلّصت هذه المؤسسات في الولايات المتحدة رسومها بمقدار 3%. وقلّصت 64% من كليات الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ موازنات السفر لديها، في حين زادت 57% منها حجم الدروس التي تعلّمها عن طريق الإنترنت.

ستؤثر خسارة جزء من الرسوم الدراسية والأشكال الأخرى من الدخل على الأغلب على الجامعات الخاصة أكثر من تأثيرها على الجامعات الحكومية. فعلى سبيل المثال، طالبت عريضة نشرها طلاب الجامعة الأميركية في بيروت على الإنترنت في عام 2020، بتخفيض رسوم الدراسة بسبب الأزمة المالية. كما قال الطلاب إن جودة التعليم قد تراجعت في التعلم عن طريق الإنترنت. وعلاوة على ما سبق، من المرجح أن يؤدي الركود إلى تقليص التبرعات والأموال الوقفية.

يجب على التعليم العالي أن يتكيف لكي يتمكن من البقاء على قيد الحياة والازدهار

نظراً للتحديات التي تعصف بسوق العمل، إضافة إلى القيود المالية الناجمة عن الجائحة والموصوفة أعلاه والتي تستمر بإرخاء ثقلها، فإن مؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان قد تكون بحاجة إلى تغيير أسلوب عملها لضمان الحفاظ على استدامة أنشطتها في المستقبل. وبالتالي، فإن إعادة النظر في المقاربة المستعملة في التعامل مع التعليم العالي يمكن أن تضمن قدرة هذه المؤسسات على التجاوب مع الطلب المتنامي على التعليم ما بعد الثانوي، إضافة إلى تلبية الحاجة إلى تطوير المهارات التي يتطلبها الاقتصاد، وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة.

سنركز هنا على ثلاثة أسئلة أساسية بمقدور مؤسسات التعليم العالي ووزارات التعليم والتربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان أن تطرحها على أنفسها لتساعدها في معالجة هذه التحديات: ما هي القنوات والنماذج التدريسية التي بوسعنا استعمالها لتحقيق رسالتنا التعليمية الأساسية؟ وما هي مقاربتنا التي نتّبعها في إدارة موضوع الاستدامة المالية؟ وكيف بوسعنا دعم الصناعات القائمة على الابتكار عبر الأجندة البحثية التي نتبناها؟ سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة أدناه.

ما القنوات والنماذج التدريسية التي بوسعنا استعمالها لتحقيق رسالتنا التعليمية الأساسية؟

وجدت مؤسسات التعليم العالي نفسها مُجبَرة على تبنّي أسلوب التدريس عن طريق الإنترنت؛ استجابة لعمليات الحجر الصحي والإغلاق العام التي طالت أيضاً مقرات الجامعات في مارس/ آذار 2020. وعلى المستوى العالمي، كانت الجامعات التي استثمرت في التعليم عن طريق الإنترنت أو برامج التعليم الهجينة كخيار استراتيجي قبل إغلاق مقرات الجامعات بسبب كوفيد-19 أقدر على التكيف. في حين اضطرت الجامعات التي لم تتبنى هذا الخيار إلى الاعتماد على الرشاقة في العمل والتكنولوجيات المتاحة فوراً لكي تواكب هذه الأحداث الطارئة. فعلى سبيل المثال، أطلقت كليات التكنولوجيةالعليا في دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجاً تجريبياً للتعلم الافتراضي لمدة يومين بعد مرور أيام من إلغاء الدوام الحضوري في مارس/ آذار 2020، حيث انضم 20 ألف طالب إلى 272 جلسة تدريبية عن طريق الإنترنت و3 آلاف محاضرة عن طريق الإنترنت.

مثال آخر أيضاً هو تعاون وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم على إنشاء تحالف جامعات الإمارات العربية المتحدة للتعلم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية. والهدف من هذا البرنامج هو دعم عدة جامعات في الدولة لكي تطوّر برامج معتمدة للتعلم عبر الإنترنت، وتنفذها بحلول عام 2022.

يمكن للمنافع بعيدة المدى للتعلم الرقمي الناجح – وتحديداً مسارات التعلم الأكثر تناسباً مع الاحتياجات الفردية لكل طالب والتي يمكن تكييفها حسب الحاجة، وتوسيع إمكانية الحصول على التعليم العالي لتشمل الفئات السكانية التي كانت غير مخدّمة على النحو الكافي في السابق – أن تستمر إلى ما بعد جائحة كوفيد-19.

تمكنت هذه المؤسسات من الاستفادة من الاستثمارات المتنامية في الشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا التعليمية في السنوات التي سبقت الجائحة، سواء على مستوى العالم أو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد نمت الاستثمارات العالمية الخاصة في شركات التكنولوجيا التعليمية بمقدار عشرة أضعاف بين 2012 و2019،من ملياري دولار إلى 19 مليار دولار، في حين ازدادت استثمارات رأس المال المغامر من أربع صفقات فقط إلى 29 صفقة بقيمة إجمالية تقارب 20 مليون دولار بين 2016 و2019.

ولأن معظم الجامعات في المنطقة لم تتنبأ مسبقاً بالتحول نحو التعلم عن بعد، فقد بدأ التعليم الإلكتروني بمحاضرات مسجلة وبمخاطبة الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط. لكن الجامعات تبنّت منذ ذلك الوقت مجموعة من منصات التعليم الإلكتروني لتحقيق الانتشار على نطاق واسع. ففي تونس، مثلاً، ارتفع عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين يدرّسون المواد عن طريق الإنترنت من 1,600 مدرّسة ومدرّس إلى أكثر من 13,000 مدرّسة ومدرّس بين فبراير/ شباط ويوليو/ تموز 2020، في حين ازداد عدد الدورات الدراسية المقدمة من 2,400 دورة إلى أكثر من 34,000 دورة، بينما تضاعف عدد الطلاب المشاركين في الدورات المدرّسة عبر الإنترنت بمقدار ثلاثة أضعاف، من 40 ألف طالب إلى 121 ألف طالب.

وعانت العديد من الدول في المنطقة من نقص في القدرات في مجال المقاربات المعتمدة على التكنولوجيا، إضافة إلى مصاعب تتعلق بدخول الإنترنت، وضعف جودة خدماتها وموثوقيتها. ففي مصر، كشفت دراسة شملت أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الزقازيق أن أهم أربع عوائق وقفت حجر عثرة في طريق التعليم الإلكتروني خلال الجائحة تمثلت في عدم كفاية الاتصال بالإنترنت أو عدم استقرار هذا الاتصال، وعدم كفاية مختبرات الكمبيوتر، والنقص في الكمبيوترات المكتبية والمحمولة، والمشاكل التقنية. وفي أبوظبي، واجهت دائرة التعليم والمعرفة تحديات تخص الاتصال بالإنترنت، وأبرمت شراكة مع مزود خدمات الاتصالات الفضائية الياه سات (Yahsat)لمعالجة هذه التحديات من خلال تأمين خدمات النطاق العريض الفضائية المجانية في المناطق النائية. سمحت هذه المبادرة للطلاب بالمشاركة في أنشطة التعلم عن بعد.

على الرغم من التحديات، إلا أن التجربة الإجبارية التي رأيناها في آخر 24 شهراً تمثّل فرصة لا تحصل إلا مرة واحدة كل جيل لمؤسسات التعليم العالي لكي تتبنى خيارات استراتيجية متنوعة فيما يخص المزج بين التعلم عن بعد والتعلم الحضوري، من أجل الوصول بجودة التعليم والإنصاف في الحصول عليه إلى درجات مثالية، وإعادة النظر في كيفية استخدام المباني والمساحات الافتراضية بناءً على ذلك. تشير الممارسات العالمية الفضلى إلى أن توسيع نطاق عمليات التعليم عن طريق الإنترنت يتطلب تبنّي مقاربة متمحورة حول الطالب، واستثمارات هائلة في التسويق، وإشراك أعضاء الهيئة التدريسية في وقت مبكر في هذه العملية وتقديم الدعم للموظفين الأكاديميين، وتخصيص قسم لشؤون الإنترنت مع توزيع واضح للمسؤوليات، وتطبيق إجراءات تشغيلية معيارية متوافقة مع احتياجات خيارات بدء التعليم الإلكتروني بشكل متكرر ولآجال أقصر. ويمكن للمنافع بعيدة المدى للتعلم الرقمي الناجح، وتحديداً مسارات التعلم الأكثر تناسباً مع الاحتياجات الفردية لكل طالب والتي يمكن تكييفها حسب الحاجة، وتوسيع إمكانية الحصول على التعليم العالي لتشمل الفئات السكانية التي كانت غير مخدّمة على النحو الكافي في السابق، أن تستمر إلى ما بعد جائحة كوفيد-19.

ثمة طرق أخرى يمكن اتّباعها لتحسين فرص حصول الخريجين على عمل، ومنها ضمان توافق الخيارات الدراسية للطلاب مع احتياجات سوق العمل. ففي المملكة العربية السعودية، يدرس ما يقرب من 30% من طلاب التعليم العالي اختصاصات إدارة الأعمال والحقوق، بينما تبلغ نسبة الطلاب في اختصاصات الفنون والعلوم الإنسانية 20%، في حين أن التحول نحو الاقتصاد المتنوع سيتطلب على الأرجح زيادة في تدريس اختصاصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وهذا أحد الأهداف الوطنية التي وضعتها الدولة. وبوسع الدول تحسين التوافق بين احتياجات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية في الجامعات عبر اتخاذ ثلاثة تدابير هي: تحسين الشفافية في سوق العمل ورفع مستوى الإرشاد المهني، وفرض سقوف محددة على الالتحاق باختصاصات معيّنة، وتغيير الحوافز المالية المقدمة للطلاب والجامعات. وقد يكون ذلك، مثلاً، من خلال ربط تمويل الجامعات بمخرجاتها إلى سوق العمل، أو من خلال ربط رواتب الطلاب والمنح الدراسية المقدمة لهم باحتياجات سوق العمل.

في الوقت ذاته، يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تنظر في اتّباع نماذج تعليمية بديلة بهدف تحسين المحصلات التعليمية للخريجين، وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل. فقد طبّقت جامعة فكتوريا في أستراليا مؤخراً نموذج الكتل، بحيث تدرّس المواد في كتل متتالية وليس على التوازي، ما أدى إلى زيادة معدلات النجاح والإنجازات الأكاديمية. إضافة إلى ما سبق، بمقدور مؤسسات التعليم العالي التي لديها برامج للتدريبين التقني والمهني أن تنظر في تبنّي نموذج تدريب ثنائي بهدف تحسين إمكانية توظيف الخريجين. وقد توصّل تقييم لنظام التدريب الثنائي في الفلبين فيما يخص تناسب المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل إلى أن هذا النموذج حقق عائداً أعلى بكثير من حيث الأجور في سوق العمل مقارنة بالبرامج التقليدية المعتمدة على التدريس الصفي فقط، وتحديداً في حالة خريجي المدارس الثانوية الذين يقدمون أداءً دراسياً أدنى من المستوى أثناء التعليم الأساسي.

كيف يُدار موضوع الاستدامة المالية؟

مع وجود ضغوط على المالية العامة للدول، قد لا تتمكن مؤسسات التعليم العالي من الاعتماد على زيادة المخصصات الحكومية التي تمدّها بسبل العيش. وقد تكون إحدى الأولويات التي تفرض نفسها على قادة القطاع التعليمي في هذا السياق هي تقييم مصاريفهم، والنظر في إعادة تخصيص الموارد الحالية بطرق مختلفة. وبمقدورهم أيضاً التفكير بطرق جديدة للعمل؛ إما بمفردهم أو عبر إبرام شراكات تهدف إلى إنجاز ذات الأهداف بتكلفة أدنى.

ربما تكون إحدى الطرق التي يمكن اتّباعها لتخفيض المصاريف هي زيادة مستوى التآزر عبر دمج عدة جامعات صغيرة ضمن مؤسسة واحدة أكبر حجماً. ففي أبوظبي، على سبيل المثال، دُمِج معهد البترول في عام 2017 مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا لإنشاء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث. وفضلاً عن توفير أموال طائلة من خلال "وفورات الحجم"، فالمؤسسة الناتجة عن عملية الدمج تضم 4,600 طالب، أتاح هذا الاندماج الفرصة لإجراء بحوث تشمل مناهج متعددة في الوقت ذاته في مجالات الطاقة، والطاقات المتجددة، والهندسة.

يُعتبرُ إيجاد مصدر ثالث للإيرادات، وتحديداً من أنشطة مثل توفير تعليم خاص بالتنفيذيين أو تقديم الاستشارات، من الظواهر المحدودة للغاية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. فقد افتتحت كلية كراتشي للأعمال والقيادة (KSBL)، على سبيل المثال، أكاديمية إنغرو للقيادة (Engro Leadership Academy) بالشراكة مع مؤسسة إنغرو (Engro Corporation)، التي تعتبرُ واحدة من أكبر مجمّعات الشركات في باكستان. وتسمح هذه الشراكة لكلية كراتشي للأعمال والقيادة بتقديم دورات تعليمية لكبار التنفيذيين في قطاع الأعمال في البلد. وعلى الرغم من أن هذه المصادر قد لا تكون عنصراً حاسماً يُسهم في تمويل التكاليف الأساسية لمؤسسات التعليم العالي، إلا أنها قد تساعد في التخفيف من وطأة الضغوط المالية في الأوقات التي تشهد انكماشاً في الموازنات الحكومية.

أحد العوائق الأساسية التي تواجه مؤسسات التعليم العالي هو أنها غالباً ما تكون مقيدة بتشريعات تخص إدارة الأموال العامة، وهي تشريعات تحد من قدراتها على تحقيق الإيرادات وإبرام الشراكات مع المؤسسات الأخرى. وفي مسعى بعض الجامعات للانخراط في أنشطة تحقق لها الإيرادات، أنشأت أقساماً منفصلة لهذه الغاية، وأحد الأمثلة على ذلك هو ما قامت به جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، حيث أسست معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية.

ثمة مصدر آخر للإيرادات يمكن للجامعات أن تستفيد منه ألا وهو التبرعات. فمؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان تتلقى تبرعات مالية أقل أو مساهمات أدنى من الخريجين مقارنة بما هو عليه الحال لدى نظرائها في الولايات المتحدة الأميركية، وإن كانت الجامعات التي تملك تاريخاً أميركياً في طليعة هذا المجال. فالجامعة الأميركية في بيروت تكسب 9% من إيراداتها التشغيلية من المنح والتبرعات والعقود. ويستثني هذا الرقم المساهمات الإضافية التي يتلقاها صندوق الوقف الخاص بها. ويمكن لبناء ثقافة الدعم مدى الحياة من الخريجين أن يسهم في دعم مؤسسات التعليم العالي في أرجاء المنطقة، وخاصة تمويل مبادراتها الجديدة، مثل الأبنية والبرامج والتجهيزات البحثية الجديدة.

أخيراً، يمكن لتطوير برامج تدريبية تتعلق بصقل المهارات وتطويرها، وتقاضي الأموال لقاء حضور هذه البرامج أن يشكّل مصدراً آخر محتملاً للإيرادات بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي. فصقل مهارات القوى العاملة وتطويرها سيزداد أهمية؛ وتحديداً مع تعمّق أثر عملية الأتمتة على سوق العمل. ثمة دول عديدة لم تنشئ حتى الآن آليات مناسبة لصقل مهارات قواها العاملة وتحسينها، لكن مؤسسات التعليم العالي تحظى بالمكانة التي قد تسمح لها بأداء هذا الدور.

كيف بوسعنا دعم الصناعات القائمة على الابتكار عبر أجندتنا البحثية التي نتبناها؟

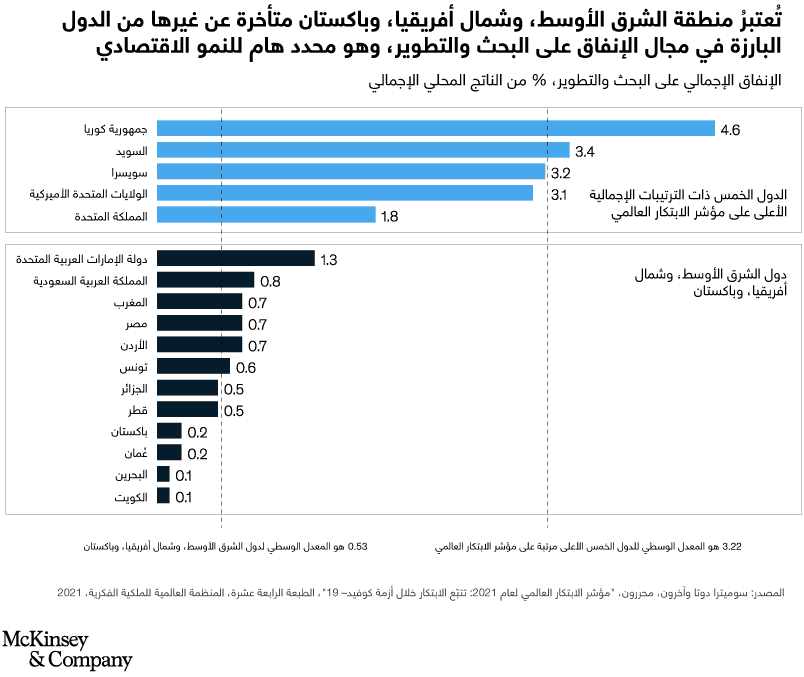

يُعتبرُ البحث والتطوير من المحفزات الأساسية للنمو والاستمرار في إيجاد فرص العمل. وتحقق الدول التي تستثمر في البحوث عوائد كبيرة على شكل نشاط اقتصادي جديد، وإنشاء شركات جديدة، ووظائف جديدة.

إلا أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان لا تنفق في المتوسط أكثر من 0.53% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، ما يقرب من 16.44 مليار دولار، في حين تنفق الدول التي تحتل المراتب الخمس الأولى على مؤشر الابتكار العالمي مبلغاً إجمالياً وسطياً على البحث والتطوير يصل حتى 3.22% تقريباً من ناتجها المحلي الإجمالي (الرجاء مراجعة الشكل الإيضاحي أدناه). كما أن نسبة الاستفادة التجارية من نشاط البحث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان منخفضة للغاية. وبعيداً عن الكيانات المرتبطة بالدولة في هذه البلدان، فإن قلّة منها فقط شهدت ظهور شركات تستند إلى الأبحاث وذات حضور عالمي. ففي عام 2018، كانت نسبة براءات الاختراع في المنطقة هي براءة اختراع واحدة لكل مليون نسمة، حيث بلغ العدد الإجمالي لطلبات براءات الاختراع 3,900 طلب أي ما يشكل أقل من 2.5% من المعدل الوسطي العالمي.

إضافة إلى وجود التمويل والإنفاق على البحث والتطوير، يُعتبرُ أصحاب المواهب عنصراً أساسياً يساعد على إجراء البحوث. وفي حين أن دولاً متقدمة مثل كوريا الجنوبية، أو النرويج، أو سنغافورة تضم ما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف باحث لكل مليون نسمة، فإن نسب الباحثين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان أدنى بكثير. وحتى الإمارات العربية المتحدة التي تضم أعلى عدد من الباحثين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ليس فيها إلا 2,400 باحث لكل مليون نسمة.

إذا ما أرادت الحكومات تحسين المنظومة الإقليمية للابتكار، فإن بوسعها تمكين منظومات البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الناشئة. وبما أن عملية الاستفادة التجارية من البحوث الأساسية هي عملية بعيدة المدى، فإن الدعم الحكومي سيكون عنصراً أساسياً وحاسماً لتحقيق اختراقات في مجالي العلوم والتكنولوجيا. فمعظم الابتكارات والتكنولوجيات المتقدمة المتاحة اليوم هي نتاج بحوث أساسية ممولة من الحكومات، ما يقرب من 61% من براءات الاختراع التي سجّلت في الولايات المتحدة بين عامي 1976 و2015 يمكن أن تربط ربطاً مباشراً مع البحوث الأساسية غير الهادفة إلى تحقيق الربح.

إذا حصل هذا الأمر، يمكن للقطاع الخاص ساعتها أن يساعد في تطوير هذه البحوث الأساسية بغية صنع منتجات مبتكرة. ففي الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، صدر قانون باي – دول (Bayh–Dole Act) عام 1980، ونص على تسجيل حقوق الملكية الفكرية للبحوث الممولة من الحكومة لصالح الجامعات ومعاهد البحوث التي طورت تلك الدراسات. وتؤدي مكاتب نقل التكنولوجيا التي أنشئت في الجامعات دور الوسيط بين المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية.

بوسع حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان دعم تحقيق اختراقات في القطاعات التي تُعتبرُ أساسية لهذه الدول، من خلال إنشاء مراكز بحوث ممولة من الحكومات، والدخول في شراكات مع المؤسسات الأكاديمية. ويمكن للمنطقة أن تركز في تمويلها للبحوث الأساسية على مواضيع استراتيجية محددة، إما في المجالات التي تساعد على معالجة التحديات الأساسية والتخفيف من الأخطار، أو المجالات التي تمتلك فيها ميزة تنافسية، مثل المواضيع البيئية، والطاقة، والمياه، وعلوم الحياة.

يتطلب نجاح البحث والتطوير أيضاً إبرام شراكة بين الحكومة، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات الإقليمية الرائدة في القطاع الخاص. ويمكن لهذه الشركات الرائدة أن تسهم في تحديد المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ويجب إعطاؤها الأولوية لكي تكون جزءاً من بحوث أساسية ممولة من الحكومة. ويُعتبرُ أداء المنطقة متراجعاً في هذا المجال، فهي تحل في المرتبة الثالثة والستين في المتوسط ضمن مؤشر مجموعة البنك الدولي للتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير. كما تتوقف ترجمة البحوث الأساسية إلى ابتكارات وتكنولوجيات متقدمة تكون مفيدة للشركات والمواطنين في هذه الدول على حد سواء، أيضاً على امتلاك أفق بعيد المدى للعوائد المحتملة من البحث والتطوير، والمواءمة بين الجهود البحثية والتحديات الخاصة بالمنطقة، مثل ندرة المياه، وإمدادات الطاقة، والبيئة، وتوفير دعم مالي للبحث والتطوير لدى الجهات الأخرى الواقعة خارج نطاق مراكز البحوث والجامعات العامة، وعدم الاكتفاء بتوفير التمويل الحصري لهذه المؤسسات العامة.

تجاوبت وزارات التعليم والتربية ومؤسسات التعليم العالي في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بسرعة وبأسلوب مبتكر خلال الجائحة لضمان استمرار حصول الطلاب على التعليم. كما تعلمت الدول والجامعات دروساً وعبراً مهمة من تجاربها الذاتية. وإذا ما أخذت هذه الجهات الاعتبارات الثلاثة المذكورة أعلاه بحسبانها، وتحديداً انتقاء المقاربات والقنوات المناسبة للتعليم، وإدارة موضوع الاستدامة المالية، ودعم القطاعات والصناعات المعنية بالابتكار، فإنها قد تكون قادرة على بناء مستقبل مستدام وناجح للمؤسسات في مرحلة ما بعد الجائحة، بحيث يكون هذا المستقبل في خدمة الطلاب الذين يدرسون فيها، وفي خدمة اقتصاد المنطقة.